当前位置:首页 → 资讯 → 日式RPG的未来在“角色”与“玩家”之间

■“角色”与“人物”不知道你们有没有听过“角色”和“人物”之间的差别。

这一开始是在动漫行业被创造发明出的定义,我要引入一段文字来那就说明基础理论到底是什么,来源于以漫画作品主要表现论闻名的点评家伊藤刚的经典著作《手·冢·已·死》。

伊藤刚的经典著作《手·冢·已·死》

对特定图象“特定一个原有名字”这种做法,是许多人了解“角色”的前提条件。

只因为这一丁点不一样,让插图、美术绘画、或者有特殊含义的标志与角色造型设计中间形成了关键性的差别。

虽然一般来讲“人物”与“出场角色”被称作拥有同样的特性,但“角色”自身却并不是这样,“图象”显而易见也一样,最少不可以简单的把它算是是“美术绘画”。

话句话说,假如仅仅只是一张图象,不具备自发的,表述其内涵的水平。

角色在绝大多数情况下由相对来说简单的线条组成基本图形,根据被规定一个原有名字(或者希望被取名)而开始具有类似人格物品,从而让人感觉到一定其价值。

人物以“角色”的存在感为载体,可以从外观设计这一现象上读取其背后的“人格特质”,可以让读者想像出从文字说明衍化而成的“人生道路”或者“日常生活”。

一切“人物”需要以“角色”为载体,但是根据对图形元素的选择合适,或者不一样作者在制作设计风格上的差异,形态各异的“角色”在感染力上都有着极大的差别。

也许可以说“角色”自身强度其实也不彻底依靠环境叙述文本,出色的设定就算被放到一个独立的生活环境当中,也会带来强悍的“存在感”。

所以我们可以这么说在著作的世界中,并不一定要用章节目录啊时间线什么的别的因素作为支撑角色的感染力。

所谓“角色”,是可以在不同文字背景描述中保持高度一致的东西了。

就算最后呈现出的外观设计略有不同,依然能保存其实质。

——《手·冢·已·死》第三章“什么是‘人物’”摆脱文字说明,能独立产生存在感这一状况被称作“人物(角色)的实用化”。

此外,“角色”与“人物”并不是两个完全互不相关元素,而是一个出场角色必须具备的两大基本。

至于为什么要引入这句话,则是因为这一概念在游戏领域中能够给予一定的参照。

尤其是在特别重视角色、人物及其情节的rpg游戏中,拥有非同一般的价值。

■FF版本中的人物转变却把“最终幻想”系列产品(下称FF)做为事例。

尽管可能有阅读者埋怨“为何也是FF!”,但FF的重要人物在久远的一系列史记中的确出现了十分明显的转变。

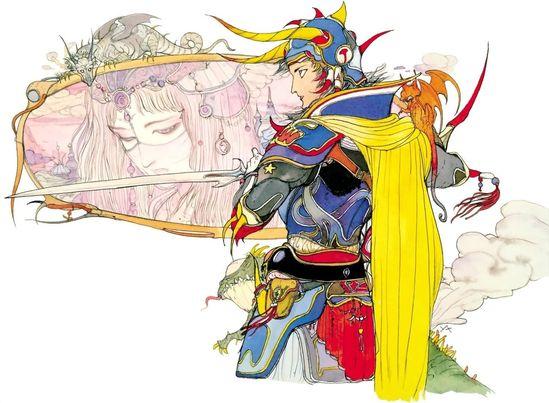

假如说“角色”要以“相对来说简单的线条组成基本图形”为准则得话,那样天野喜孝的设定则跟这样的习惯正好相反。

如果跟最近的著作相比,也许有人发出“存在感较弱”的感慨,可事实上天野喜孝的设定原本不适宜用于主要表现“角色”这一概念。

伴随着游戏界面感染力的提高,不仅仅是FF系列产品,手机游戏内外的角色图形元素早已大部分获得了统一,哪怕是外包装盒里的插画图片和具体的角色造型设计中间也没了特别大的差别,一直保持着同样审美感受关键点。

在从前的点阵式图型时期,想让玩家意识到那一个个活动图形便是“角色”,用插画图片当作填补是一种十分必须的方式。

仅有将外包装盒里的“超级马里奥”和游戏里的点阵图超级马里奥联系到一起的情形下,玩家才能感受到游戏里面那一个蹦蹦跳跳的奸险小人便是“超级马里奥”这一角色。

早期的几个FF最先借助天野喜孝的插图与点阵图的联系协助玩家创建对“角色”的最基本了解,之后然后通过游戏里面的小故事让玩家去想像和体会“人物”的个性及其人生道路。

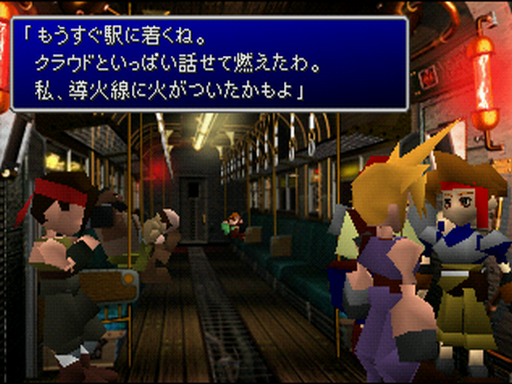

就算到《FF7》的年代,玩家之所以能够把游戏里有棱有角的小块不规则图形当作一名“角色”,也是由于有插图和CG动漫作填补。

并没有插图和设定的支持,难以将FF7中的不规则图形和美女帅哥结合起来

正是从《FF7》逐渐,野村哲也创作作品人物设定让这个系列登场人物作为“角色”的存在感好像变得更加强大了。

但小编认为那只是“不一样作者在制作设计风格上的差异”造成的。

除开这些因素之外,也有诸多人物在各个作品里与文字说明(情节)之间的关系的改变,也是导致角色存在感提高的原因之一。

■请给角色取名我留意到在游戏领域有一些十分与众不同的情况,让人难以确立地域分“角色”和“人物”。

在这款作品里,FF系列产品诸多角色被安排了到一个杂乱的环境里,进行一段原创小故事。

全部“人物”都摆脱原先的设定,无意间非常符合“并不一定要用章节目录啊时间线什么的别的因素作为支撑角色的感染力”这一叙述,变成单一的“角色”发生在游戏里。

将FF系列产品人物从既有的情节中抽离出来,变为能独立存有的原素,是现在众多衍生作品里极其重要的一个环节。

那样,请允许我再一次引入“对特定图象‘特定一个原有名字’这种做法,是许多人了解‘角色’的前提条件。

只因为这一丁点不一样,让插图、美术绘画、或者有特殊含义的标志与角色肖像中间形成了关键性的差别”这话,在《纷争》里做为“角色”出场的人物中,有几位能给人带来浓烈的不平衡感,这便是《FF1》里的光之战士和《FF3》中的洋葱骑士。

假如进一步讲的话,《FF5》中的巴兹还可以算进去。

就以原做参考实际谈一谈。

光之战士在《纷争》中和其它角色一起登场的时候会造成浓烈的不平衡感

如同这一句经典台词要表达的一样,光之战士实际上意味着玩家自身,不好说他是一个有着特殊性情的网络游戏人物。

但在《FF3》中出场的“洋葱骑士”两个体面的名称也没有,乃至不能叫作是一种岗位。

玩家控制的四名角色也都没有名字、并没有特定背景设定,在游戏中饰演玩家的分身术这一品牌形象。

直至《FF3》的复刻版问世,这四个优秀人才拥有像模像样的叫法及其环境设定,那也是“角色化”的一个典型性事例。

哪怕是在变换岗位以后外观设计会产生变化,但队伍里的4本人统统所采用的是一样的图象,所以无法把它称作“角色”。

换句话说,在原创中“圆葱枪士”这个称号只不过是是一种职业标识罢了,和有着特殊人格特质并且在《纷争》中大展身手的“洋葱骑士”对比,根本就是另外一个角色。

乃至不能把原著里的洋葱骑士称作一个“角色”

而《FF5》的巴兹尽管乍一看不仅有环境设定,也是有人物名字,好像更符合“角色”这个概念。

可事实上在巴兹这名字存在于SFC(超级任天堂)版《FF5》的外包装盒背面图片及各种杂志的类似文章里,到具体游戏时,人物名字一栏的默认设置名称依旧是“スクウェア(SQUARE,史克威尔)”。

从而推论,“巴兹”这名字一开始并没跟这个角色联系到一起,只不过被某一玩家私自再加上并散播开来的。

《FF10》中的天津泰达也一样,在故事一逐渐还凑合保存着世界系设定里的“我”(其实就是玩家自身)这一特性,可以在一定程度上体现玩家自己的观点,和尤娜配出一对。

但是由于角色自身的外型及其说话的方式、视频语音这些元素存在感太强,玩家最终因为“听故事”这类游戏空间产生的影响失去干预情节的好机会。

而天津泰达也由此并不是只能作为“故事主人公”代替玩家,而是一个单独的角色存在手机游戏当中。

光之战士等品牌形象做为“角色”存有的基本其实非常欠缺,可以这么说他们也是为了给玩家把自己带入主角当中而存在,本来既非角色也不能叫作人物,更不完全就是玩家游戏中世界里另一个“分身术”,也许把他们称之为为了能让玩家进入游戏世界而存在“器皿”较为适宜。

而相似的取名个人行为在FF系列发展趋势演化中慢慢消失的一个过程,也从一个侧边体现了这个系列的网络游戏人物最后以“角色”真实身份得到完备的自觉性这一状况。

以《FF5》里的人物外观设计为例子。

“巴兹”可以这么说具备FF版本中更符合传统式“THE主角”品牌形象外观。

这儿的传统式“THE主角”品牌形象是指具有漫画作品或者动画片中这些一眼就能让人看得出角色特质的图象原素。

“尽管没有值得一提的特点,但又不像过路人那般非常容易被忽略。

很普通的帅男品牌形象,一脸的寡言少语和责任感”,基本就是那样。

在设计玩家分身术时大概均以相似的品牌形象做为原始设定,我把那称之为“默认设置脸”。

还可以将这种图形元素的结合称作“主角”。

在别的RPG游戏里面,“勇者斗恶龙”系列产品要以勇士为代表,那也是“伊苏”、“幻想水浒传”、“妖精战士”等多个RPG系列游戏中十分比较常见的图象原素。